夏の甲子園で優勝してない県はどこか?歴代最多優勝校や最多優勝県もあわせてランキング形式でご紹介します。

夏の甲子園は毎年、多くの高校野球ファンを熱狂させる大会ですが、実はまだ一度も優勝を果たしていない県がいくつかあります。

なぜ優勝してない県は甲子園の頂点に立てないのか、歴代の優勝校や最多優勝のランキングとともに、その背景や特徴を詳しく解説します。

夏の甲子園2025優勝してない県はどこ?

夏の甲子園では、数々の名勝負が生まれてきましたが、その一方で、いまだ優勝を果たしていない県も存在します。

あと一歩で深紅の大優勝旗に届かなかったチーム、幾度も壁に阻まれた県の挑戦には、勝者に劣らぬ感動があります。

ここでは、優勝していない県の一覧と最高成績、さらにその背景にある地域的なハンディや課題について、データとともに詳しく見ていきます。

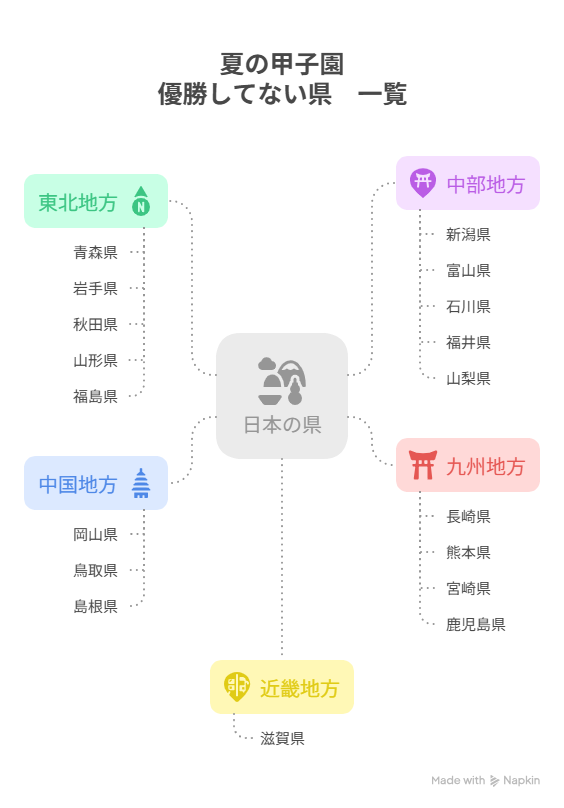

夏の甲子園で優勝していない県は18県

夏の甲子園では、毎年49代表が全国の頂点を目指して戦いますが、2024年大会終了時点で、一度も優勝したことがない県は18県あります。

- 青森県

- 岩手県

- 秋田県

- 山形県

- 福島県

- 新潟県

- 富山県

- 石川県

- 福井県

- 山梨県

- 滋賀県

- 岡山県

- 鳥取県

- 島根県

- 長崎県

- 熊本県

- 宮崎県

- 鹿児島県

この中で、決勝まで勝ち進んだことがあるのは7県です。

- 青森県

- 秋田県

- 福島県

- 新潟県

- 石川県

- 滋賀県

- 宮崎県

あと一歩で優勝という舞台に立ちながら、惜しくも深紅の大優勝旗には届きませんでした。

夏の甲子園で決勝に行ったことのない県は?

夏の甲子園で決勝進出の経験がない県は全部で11県です。

- 岩手県

- 山形県

- 富山県

- 福井県

- 山梨県

- 岡山県

- 鳥取県

- 島根県

- 長崎県

- 熊本県

- 鹿児島県

決勝進出の経験がない11県(岩手・山形・富山・福井・山梨・岡山・鳥取・島根・長崎・熊本・

鹿児島)は、甲子園の高い壁に何度も跳ね返されています

こうしたデータを見ると、都道府県ごとの壁の厚さや地域ごとの野球事情の差が見えてきますね。

2025年は夏の甲子園で優勝経験のない山梨県から山梨学院が、準決勝まで駒を進めてきました。

未優勝県から悲願の初優勝校が生まれるのか、今後の試合展開に注目です。

優勝してない県の最高成績と感動の名勝負まとめ

夏の甲子園では、深紅の大優勝旗を手にしたチームだけでなく、「あと一歩届かなかった挑戦者たち」の戦いもまた、強く記憶に残ります。

特に、優勝経験がない県の代表校が決勝まで進みながら惜敗した試合は、いまなお語り継がれる名勝負ばかりです。

| 県名 | 最高成績 | 記録年 | 代表校 |

|---|---|---|---|

| 青森県 | 準優勝 | 1969/2011/2012 | 三沢/光星学院 |

| 岩手県 | ベスト4 | 2009 | 花巻東 |

| 秋田県 | 準優勝 | 2018 | 金足農業 |

| 山形県 | ベスト4 | 2013 | 日大山形 |

| 福島県 | ベスト4 | 2022 | 聖光学院 |

| 新潟県 | 準優勝 | 2009 | 日本文理 |

| 富山県 | ベスト8 | 1947/1958/1967/1969/1973/2013 | 高岡商/魚津/富山商/富山北部/富山商/富山第一 |

| 石川県 | 準優勝 | 1995/2019 | 星稜 |

| 福井県 | ベスト4 | 1969/2002/2014 | 若狭/福井商/敦賀気比 |

| 山梨県 | ベスト4 | 1987 | 東海大甲府 |

| 滋賀県 | 準優勝 | 2001/2021 | 近江 |

| 岡山県 | 準優勝 | 1999 | 岡山理大附 |

| 鳥取県 | ベスト4 | 1916/1920/1924/1929 | 鳥取中・鳥取一中(現・鳥取西) |

| 島根県 | ベスト4 | 1917 | 杵築中 |

| 長崎県 | ベスト4 | 1976/2007 | 海星/長崎日大 |

| 熊本県 | 準優勝 | 1937 | 熊本工 |

| 宮崎県 | 準優勝 | 2013 | 延岡学園 |

| 鹿児島県 | 準優勝 | 1994 | 樟南 |

中でも特筆すべきは、新潟県・日本文理が見せた2009年の決勝戦。

8回終了時点で6点差という劣勢から、9回表に5点を返して猛追し、球場全体を沸かせました。

最後は1点届かず、サードライナーでゲームセットとなりましたが、「あと一球で逆転」というドラマは、多くのファンの胸に刻まれました。

石川県の星稜高校は、1995年と2019年の2度、決勝に立ちながら涙をのみました。

特に2019年はエース奥川が絶対的な存在感を見せ、優勝が期待されていただけに、敗戦の重みもひときわでした。

また、2013年の宮崎県・延岡学園は、同じく初優勝を狙う前橋育英との対決で、わずか1点差の敗戦。

県勢初優勝が懸かった重圧の中での接戦は、今も語り継がれています。

その他にも、金足農業(秋田)、磐城(福島)、光星学院(青森)、近江(滋賀)などが、時代を超えて県民の誇りとなる戦いを見せてきました。

どの試合にも共通するのは、「あと少しで届いたかもしれない栄光」というリアルなドラマ。

その熱量は、勝利以上に人の心を動かす力を持っているのかもしれません。

夏の甲子園で優勝経験がない最大の理由とは?

夏の甲子園でいまだ優勝を果たせていない18の県。

なぜ、あと一歩が届かないのか?その背景には、地域ならではの課題がいくつも重なっています。

ここでは、3つの理由

- 雪国の壁

- 選手層の薄さ

- 経験値の差

を挙げて考えてみましょう。

ひとつ目は、「雪国の壁」です。

優勝未経験県の多くが、東北・北陸・甲信越に集中しています。

これらの地域は冬の積雪が多く、グラウンドが使えない期間が長くなります。

そのため、屋外での実戦的な練習が思うようにできず、関西や九州の強豪と比べて差がつきやすいのです。

ふたつ目は、「選手層の薄さ」。

人口が比較的少ない地域では、部員数が限られ、複数の好選手を揃えるのが難しい傾向があります。

特に投手の層が薄く、連戦が続く夏の大会では不利になりがちです。

さらに、中学時代に有望だった選手が、県外の強豪私立校へ進学する『野球留学』も一因とされています

そして三つ目は、「経験値の差」。

強豪校との練習試合や大会での対戦機会が少ないと、甲子園のような大舞台での立ち回りに差が出てしまいます。

試合の流れを読む力や勝負どころでの集中力に、わずかな違いが現れます。

例えば、大阪桐蔭や横浜高校といった全国トップクラスの強豪は、日常的にレベルの高いチームと練習試合を組むことができますが、地理的に離れている県ではその機会が限られてしまいます。

しかし、これらの壁は決して越えられないものではありません。

駒大苫小牧の夏連覇、仙台育英の全国制覇、日本文理の奇跡的な追い上げ、それらが「雪国」からでも頂点を目指せる証です。

今こそ、次なる初優勝のドラマに期待が高まっています。

夏の甲子園2025歴代優勝校を一覧で紹介

夏の甲子園の歴代優勝校を一覧で紹介し、過去10年の優勝校から見える傾向についても詳しく解説します。

歴代優勝校年別一覧

夏の甲子園では、1915年の第1回大会から現在に至るまで、100回以上にわたって熱戦が繰り広げられてきました。

ここでは、歴代の優勝校とその対戦相手、スコアを年別に紹介し、甲子園の歴史を振り返ります。

【第1回から第20回】

全国中等学校優勝野球大会として始まった草創期。米騒動による中止を乗り越え、甲子園球場が誕生しました。

黎明期ながら台湾代表の嘉義農林の活躍や、不滅の記録である中京商の夏3連覇など、数々の伝説が生まれた時代です。

| 回 | 開催年 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |

|---|---|---|---|---|

| 第1回 | 1915年 | 京都二中(京都) | 2 – 1 | 秋田中(秋田) |

| 第2回 | 1916年 | 慶応普通部(東京) | 6 – 2 | 市岡中(大阪) |

| 第3回 | 1917年 | 愛知一中(愛知) | 1 – 0 | 関西学院中(兵庫) |

| 第4回 | 1918年 | (米騒動のため中止) | ||

| 第5回 | 1919年 | 長野師範(長野) | 5 – 4 | 神戸一中(兵庫) |

| 第6回 | 1920年 | 関西学院中(兵庫) | 17 – 0 | 慶応普通部(東京) |

| 第7回 | 1921年 | 和歌山中(和歌山) | 16 – 4 | 京都一商(京都) |

| 第8回 | 1922年 | 和歌山中(和歌山) | 8 – 0 | 神戸商(兵庫) |

| 第9回 | 1923年 | 甲陽中(兵庫) | 5 – 3 | 立命館中(京都) |

| 第10回 | 1924年 | 広島商(広島) | 3 – 0 | 松本商(長野) |

| 第11回 | 1925年 | 高松商(香川) | 5 – 3 | 早稲田実(東京) |

| 第12回 | 1926年 | 静岡中(静岡) | 2 – 1 | 前橋中(群馬) |

| 第13回 | 1927年 | 高松商(香川) | 1 – 0 | 広陵中(広島) |

| 第14回 | 1928年 | 松本商(長野) | 3 – 1 | 平安中(京都) |

| 第15回 | 1929年 | 広島商(広島) | 3 – 0 | 海草中(和歌山) |

| 第16回 | 1930年 | 広島商(広島) | 8 – 2 | 諏訪蚕糸(長野) |

| 第17回 | 1931年 | 中京商(愛知) | 4 – 0 | 嘉義農林(台湾) |

| 第18回 | 1932年 | 中京商(愛知) | 4 – 3 | 松山商(愛媛) |

| 第19回 | 1933年 | 中京商(愛知) | 2 – 1 | 平安中(京都) |

| 第20回 | 1934年 | 呉港中(広島) | 2 – 0 | 熊本工(熊本) |

【第21回から第40回】

戦争の足音が近づき、大会は一時中断。戦火を乗り越え再開されると、学制改革で校名も新たに。

球史に残る名投手、沢村栄治や川上哲治も甲子園を沸かせました。

復興へ向かう日本と共に、球児たちのひたむきなプレーが国民を勇気づけました。

| 回 | 開催年 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |

|---|---|---|---|---|

| 第21回 | 1935年 | 松山商(愛媛) | 6 – 1 | 育英商(兵庫) |

| 第22回 | 1936年 | 中京商(愛知) | 9 – 5 | 平安中(京都) |

| 第23回 | 1937年 | 中京商(愛知) | 3 – 1 | 熊本工(熊本) |

| 第24回 | 1938年 | 平安中(京都) | 2 – 1 | 岐阜商(岐阜) |

| 第25回 | 1939年 | 海草中(和歌山) | 5 – 0 | 下関商(山口) |

| 第26回 | 1940年 | 海草中(和歌山) | 2 – 1 | 島田商(静岡) |

| 第27回 | 1941年 | (戦争のため中止) | ||

| 第28回 | 1946年 | 浪華商(大阪) | 2 – 0 | 京都二中(京都) |

| 第29回 | 1947年 | 小倉中(福岡) | 6 – 3 | 岐阜商(岐阜) |

| 第30回 | 1948年 | 小倉(福岡) | 1 – 0 | 桐蔭(和歌山) |

| 第31回 | 1949年 | 湘南(神奈川) | 5 – 3 | 岐阜(岐阜) |

| 第32回 | 1950年 | 済々黌(熊本) | 4 – 1 | 鳴門(徳島) |

| 第33回 | 1951年 | 平安(京都) | 7 – 4 | 熊谷(埼玉) |

| 第34回 | 1952年 | 芦屋(兵庫) | 4 – 1 | 八尾(大阪) |

| 第35回 | 1953年 | 松山商(愛媛) | 3 – 2 | 土佐(高知) |

| 第36回 | 1954年 | 中京商(愛知) | 3 – 0 | 静岡商(静岡) |

| 第37回 | 1955年 | 四日市(三重) | 4 – 1 | 坂出商(香川) |

| 第38回 | 1956年 | 平安(京都) | 3 – 2 | 岐阜商(岐阜) |

| 第39回 | 1957年 | 広島商(広島) | 3 – 1 | 法政二(神奈川) |

| 第40回 | 1958年 | 柳井(山口) | 7 – 0 | 徳島商(徳島) |

【第41回から第60回】

高度経済成長期、作新学院が史上初の春夏連覇を達成。

また「怪物」と呼ばれた作新学院の江川卓や銚子商の黒潮打線など、投打にスターが誕生し、高校野球人気は不動のものに。

70年代後半にはPL学園が台頭し、新たな時代の幕開けを予感させました。

| 回 | 開催年 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |

|---|---|---|---|---|

| 第41回 | 1959年 | 西条(愛媛) | 8 – 2 | 宇都宮工(栃木) |

| 第42回 | 1960年 | 法政二(神奈川) | 3 – 0 | 静岡(静岡) |

| 第43回 | 1961年 | 浪商(大阪) | 1 – 0 | 桐蔭(和歌山) |

| 第44回 | 1962年 | 作新学院(栃木) | 1 – 0 | 久留米商(福岡) |

| 第45回 | 1963年 | 明星(大阪) | 2 – 1 | 下関商(山口) |

| 第46回 | 1964年 | 高知(高知) | 2 – 0 | 早鞆(山口) |

| 第47回 | 1965年 | 三池工(福岡) | 2 – 0 | 銚子商(千葉) |

| 第48回 | 1966年 | 中京商(愛知) | 3 – 1 | 松山商(愛媛) |

| 第49回 | 1967年 | 習志野(千葉) | 7 – 1 | 広陵(広島) |

| 第50回 | 1968年 | 興国(大阪) | 1 – 0 | 静岡商(静岡) |

| 第51回 | 1969年 | 松山商(愛媛) | 4 – 2 | 三沢(青森) |

| 第52回 | 1970年 | 東海大相模(神奈川) | 10 – 6 | PL学園(大阪) |

| 第53回 | 1971年 | 桐蔭学園(神奈川) | 1 – 0 | 磐城(福島) |

| 第54回 | 1972年 | 津久見(大分) | 3 – 1 | 柳井(山口) |

| 第55回 | 1973年 | 広島商(広島) | 3 – 2 | 静岡(静岡) |

| 第56回 | 1974年 | 銚子商(千葉) | 7 – 0 | 防府商(山口) |

| 第57回 | 1975年 | 習志野(千葉) | 5 – 4 | 新居浜商(愛媛) |

| 第58回 | 1976年 | 桜美林(東京) | 4 – 3 | PL学園(大阪) |

| 第59回 | 1977年 | 東洋大姫路(兵庫) | 4 – 1 | 東邦(愛知) |

| 第60回 | 1978年 | PL学園(大阪) | 3 – 2 | 高知商(高知) |

【第61回から第80回】

「やまびこ打線」の池田、星稜との延長18回の死闘を演じた箕島など、地方の公立校が全国を沸かせました。

PL学園のKKコンビ(桑田・清原)の登場は社会現象に。

そして平成の怪物・松坂大輔を擁する横浜が春夏連覇を達成し、一つの時代を締めくくりました。

| 回 | 開催年 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |

|---|---|---|---|---|

| 第61回 | 1979年 | 箕島(和歌山) | 4 – 3 | 池田(徳島) |

| 第62回 | 1980年 | 横浜(神奈川) | 6 – 4 | 早稲田実(東京) |

| 第63回 | 1981年 | 報徳学園(兵庫) | 2 – 0 | 京都商(京都) |

| 第64回 | 1982年 | 池田(徳島) | 12 – 2 | 広島商(広島) |

| 第65回 | 1983年 | PL学園(大阪) | 3 – 0 | 横浜商(神奈川) |

| 第66回 | 1984年 | 取手二(茨城) | 8 – 4 | PL学園(大阪) |

| 第67回 | 1985年 | PL学園(大阪) | 4 – 3 | 宇部商(山口) |

| 第68回 | 1986年 | 天理(奈良) | 3 – 2 | 松山商(愛媛) |

| 第69回 | 1987年 | PL学園(大阪) | 5 – 2 | 常総学院(茨城) |

| 第70回 | 1988年 | 広島商(広島) | 1 – 0 | 福岡第一(福岡) |

| 第71回 | 1989年 | 帝京(東東京) | 2 – 0 | 仙台育英(宮城) |

| 第72回 | 1990年 | 天理(奈良) | 1 – 0 | 沖縄水産(沖縄) |

| 第73回 | 1991年 | 大阪桐蔭(大阪) | 13 – 8 | 沖縄水産(沖縄) |

| 第74回 | 1992年 | 西日本短大付(福岡) | 1 – 0 | 拓大紅陵(千葉) |

| 第75回 | 1993年 | 育英(兵庫) | 3 – 2 | 常総学院(茨城) |

| 第76回 | 1994年 | 佐賀商(佐賀) | 8 – 4 | 樟南(鹿児島) |

| 第77回 | 1995年 | 帝京(東東京) | 3 – 1 | 星稜(石川) |

| 第78回 | 1996年 | 松山商(愛媛) | 6 – 3 | 熊本工(熊本) |

| 第79回 | 1997年 | 智弁和歌山(和歌山) | 6 – 3 | 平安(京都) |

| 第80回 | 1998年 | 横浜(東神奈川) | 3 – 0 | 京都成章(京都) |

【第81回から第100回】

北海道勢初の優勝を果たした駒大苫小牧の連覇、斎藤佑樹と田中将大が投げ合った決勝再試合は後々まで語られるエピソード。

大阪桐蔭が2度の春夏連覇で「絶対王者」の地位を確立する一方、第100回記念大会では金足農業が「雑草軍団」旋風を巻き起こし、日本中が熱狂しました。

| 回 | 開催年 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |

|---|---|---|---|---|

| 第81回 | 1999年 | 桐生第一(群馬) | 14 – 1 | 岡山理大付(岡山) |

| 第82回 | 2000年 | 智弁和歌山(和歌山) | 11 – 6 | 東海大浦安(千葉) |

| 第83回 | 2001年 | 日大三(西東京) | 5 – 2 | 近江(滋賀) |

| 第84回 | 2002年 | 明徳義塾(高知) | 7 – 2 | 智弁和歌山(和歌山) |

| 第85回 | 2003年 | 常総学院(茨城) | 4 – 2 | 東北(宮城) |

| 第86回 | 2004年 | 駒大苫小牧(南北海道) | 13 – 10 | 済美(愛媛) |

| 第87回 | 2005年 | 駒大苫小牧(南北海道) | 5 – 3 | 京都外大西(京都) |

| 第88回 | 2006年 | 早稲田実(西東京) | 4 – 3 | 駒大苫小牧(南北海道) |

| 第89回 | 2007年 | 佐賀北(佐賀) | 5 – 4 | 広陵(広島) |

| 第90回 | 2008年 | 大阪桐蔭(北大阪) | 17 – 0 | 常葉菊川(静岡) |

| 第91回 | 2009年 | 中京大中京(愛知) | 10 – 9 | 日本文理(新潟) |

| 第92回 | 2010年 | 興南(沖縄) | 13 – 1 | 東海大相模(神奈川) |

| 第93回 | 2011年 | 日大三(西東京) | 11 – 0 | 光星学院(青森) |

| 第94回 | 2012年 | 大阪桐蔭(大阪) | 3 – 0 | 光星学院(青森) |

| 第95回 | 2013年 | 前橋育英(群馬) | 4 – 3 | 延岡学園(宮崎) |

| 第96回 | 2014年 | 大阪桐蔭(大阪) | 4 – 3 | 三重(三重) |

| 第97回 | 2015年 | 東海大相模(神奈川) | 10 – 6 | 仙台育英(宮城) |

| 第98回 | 2016年 | 作新学院(栃木) | 7 – 1 | 北海(南北海道) |

| 第99回 | 2017年 | 花咲徳栄(埼玉) | 14 – 4 | 広陵(広島) |

| 第100回 | 2018年 | 大阪桐蔭(北大阪) | 13 – 2 | 金足農(秋田) |

【第101回から第106回】

令和の時代は、新型コロナウイルスによる戦後初の中止という試練から始まりました。

しかしその後、仙台育英が東北勢として初の「白河の関越え」を達成。

翌年には慶応が「エンジョイベースボール」を掲げ107年ぶりの優勝を飾るなど、新たな歴史が刻まれています。

| 回 | 開催年 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |

|---|---|---|---|---|

| 第101回 | 2019年 | 履正社(大阪) | 5 – 3 | 星稜(石川) |

| 第102回 | 2020年 | (新型コロナウイルス感染症拡大のため中止) | ||

| 第103回 | 2021年 | 智弁和歌山(和歌山) | 9 – 2 | 智弁学園(奈良) |

| 第104回 | 2022年 | 仙台育英(宮城) | 8 – 1 | 下関国際(山口) |

| 第105回 | 2023年 | 慶応(神奈川) | 8 – 2 | 仙台育英(宮城) |

| 第106回 | 2024年 | 京都国際(京都) | 2 – 1 | 関東第一(東東京) |

【徹底分析】過去10年の優勝校から見える傾向とは?

まず注目すべきは、関東・関西を中心に強豪校の台頭が続いている点です。

| 開催年 | 回 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |

|---|---|---|---|---|

| 2024年 | 第106回 | 京都国際(京都) | 2 – 1 | 関東第一(東東京) |

| 2023年 | 第105回 | 慶応(神奈川) | 8 – 2 | 仙台育英(宮城) |

| 2022年 | 第104回 | 仙台育英(宮城) | 8 – 1 | 下関国際(山口) |

| 2021年 | 第103回 | 智弁和歌山(和歌山) | 9 – 2 | 智弁学園(奈良) |

| 2020年 | 第102回 | (新型コロナウイルス感染症拡大のため中止) | ||

| 2019年 | 第101回 | 履正社(大阪) | 5 – 3 | 星稜(石川) |

| 2018年 | 第100回 | 大阪桐蔭(北大阪) | 13 – 2 | 金足農(秋田) |

| 2017年 | 第99回 | 花咲徳栄(埼玉) | 14 – 4 | 広陵(広島) |

| 2016年 | 第98回 | 作新学院(栃木) | 7 – 1 | 北海(南北海道) |

| 2015年 | 第97回 | 東海大相模(神奈川) | 10 – 6 | 仙台育英(宮城) |

神奈川、埼玉、大阪、和歌山といった伝統的な強豪地域の学校が優勝を重ねており、地力の高さと安定した育成力がうかがえます。

特に大阪桐蔭や智弁和歌山、花咲徳栄などは全国レベルでの実績を積み重ね、甲子園の常連として確固たる存在感がありますね。

一方で、2024年の京都国際の優勝は、歴史的には強豪とされない地域からの快挙であり、地域格差の縮小や新たな勢力の台頭も感じさせます。

次に注目なのは、得点力の高さです。

過去10年の決勝戦では、高得点のゲームが多く見られ、特に2017年の花咲徳栄14得点、2018年の大阪桐蔭13得点、2015年の東海大相模10得点など、打線の破壊力が勝敗を左右する大きな要素となっています。

しかし2024年から「低反発バット」が本格導入され、これまでのような高得点の試合に影響を及ぼす可能性があります。

低反発バットは飛距離が抑えられ、打球速度も落ちやすいため、長打が減り、2025年以降はより技術と戦略が試される展開が繰り広げられそうです。

投手有利の試合が増えることで、決勝戦も緻密な投球戦や守備の駆け引きが一層際立ち、まさに「頭脳戦」の色合いが強まるでしょう。

また、今後は低反発バットの導入によって、従来の強打者依存からチーム全体のバランス重視へと戦略のシフトが進む可能性も高いです。

多彩な打撃技術や確実に出塁する能力、そして盗塁や小技を絡めた機動力が勝敗を左右するキーとなるでしょう。

このほかにも、2022年に仙台育英が悲願の初優勝を果たし、翌年も決勝に進出するなど、東北勢の躍進が近年の大きなトピックとも言えます

地域の気候や資源の制約を乗り越え、全国大会での競争力を高めてきたことは、今後の甲子園の勢力図にどう影響するのか、大いに注目が集まりますね。

夏の甲子園2025最多優勝はどこ?都道府県&学校別ランキング

夏の甲子園では、都道府県ごとに優勝回数に大きな差が見られます。

強豪県は豊かな選手層や地域の野球文化で長年結果を残してきました。

また、学校単位でも伝統ある強豪が数多く優勝を重ねています。

ここでは、都道府県別の最多優勝ランキングと学校別の優勝回数ランキングを紹介し、それぞれの強さの理由や特徴をわかりやすく解説していきます。

都道府県別最多優勝ランキング

夏の甲子園で最優勝TOP3の都道府県は、

- 大阪府

- 愛知県

- 神奈川県

の3県です。

| 順位 | 都道府県 | 優勝回数 | 直近の優勝年 |

|---|---|---|---|

| 1 | 大阪府 | 14回 | 2019年(履正社) |

| 2 | 愛知県 | 8回 | 2009年(中京大中京) |

| 3 | 神奈川県 | 8回 | 2023年(慶応) |

| 4 | 和歌山県 | 8回 | 2021年(智弁和歌山) |

| 5 | 兵庫県 | 7回 | 1993年(育英) |

| 6 | 広島県 | 7回 | 1988年(広島商) |

| 7 | 東京都 | 7回 | 2011年(日大三) |

この3県が長く高校野球界をリードしてきたのは、偶然ではありません。

まず大阪府は、優秀な選手を多く輩出できる人口の多さや私学のリクルート力に加え、学校間の競争が激しいことが大きな強みです。

競争が激しいことで、選手は日々の練習から高いレベルを求められ、勝つための技術と精神力が鍛えられます。

さらに、地域の野球文化が根付いていて、指導者の質も高いことが強さの秘密です。

次に愛知県は、体格の良い選手が多いことや、トレーニング環境の充実が挙げられます。

愛知は工業地帯として栄えてきた背景もあり、体を鍛えることに長けた選手が多く、投手や打者の力強さに繋がっています。

また、地域の強豪校同士が練習試合を多くこなすことで実戦力が養われ、県大会を勝ち抜く厳しさが全国レベルの強さに直結しています。

神奈川県の強さのポイントは、指導者の経験の豊富さと、技術面での細かい指導にあります。

神奈川は歴史的に多くの名投手や打者を育ててきた実績があり、基礎の徹底や戦術理解が進んでいます。

選手一人ひとりの技術レベルが高いことが、大会での安定した勝利につながっています。

このように、多くの優勝を重ねるトップ3の県は、それぞれ人口や練習環境、指導力に特徴があり、甲子園の舞台で結果を出し続けているのです。

甲子園で最多優勝している高校ランキング【学校別】

夏の甲子園で最も多く優勝した学校には、それぞれ強さの秘密があります。

最多優勝を誇るのは、愛知県の中京大中京の7回優勝です。

| 順位 | 学校名 | 都道府県 | 優勝回数 |

|---|---|---|---|

| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 7回 |

| 2 | 広島商 | 広島 | 6回 |

| 3 | 松山商 | 愛媛 | 5回 |

| 3 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 5回 |

| 5 | PL学園 | 大阪 | 4回 |

| 6 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 3回 |

| 6 | 龍谷大平安 | 京都 | 3回 |

中京大中京の強さは、技術の高さと選手の層の厚さにあります。

特に、投手陣の充実が大きく、強力なエースだけでなく、控え投手もレベルが高いため、連戦に強いのが特徴です。

次に広島商は6回優勝しています。

広島商の魅力は守備力の高さと緻密な戦略です。

堅い守備で相手の攻撃を抑え、効率よく得点するスタイルは、甲子園の厳しい戦いで大きな武器となります。

そして松山商と大阪桐蔭は、それぞれ5回の優勝を誇ります。

特に大阪桐蔭は近年の甲子園を代表する強豪で、攻守にバランスが良く、選手個々の能力が高いのが強みです。

強打者が揃い、一発で流れを変えられる打線は、試合の展開を有利にします。

これらトップ校は、優秀な選手を育てる環境や指導者の質が高く、長年にわたって全国の高校野球を引っ張ってきました。

強豪校の持つ伝統と実力が、夏の甲子園での連続勝利につながっているのです。

まとめ

この記事では、夏の甲子園で優勝経験のない14県と、その背景にある『雪国の壁』や『選手層』といった課題、そして歴代の優勝校ランキングまでを詳しく解説しました。

- 夏の甲子園で優勝していない県は主に東北や北陸、甲信越の「雪国」に集中しています。

冬の積雪による練習環境の制約が長年のハンディとなってきましたが、屋内練習場の整備や技術指導の進歩で徐々に克服されています。 - 過去10年の優勝校を見ると、関西・関東の強豪校が中心であり、攻撃力の高い試合展開が目立ちました。

しかし2024年から導入された低反発バットの影響で、投手力や守備の重要性が増し、より戦略的な試合が期待されます。 - 都道府県別最多優勝ランキングでは、大阪府が圧倒的に強く、続いて愛知県、神奈川県が上位に位置しています。

人口規模の大きさや地域の野球文化、競争の激しさが強さの要因と考えられます。 - 学校別では、中京大中京、広島商、大阪桐蔭などの名門校が長く甲子園を牽引し、強豪校の存在が県全体の強さを底上げしています。

特に投手層の厚さや守備の堅さ、バランスの良い打線が勝利を支えています。

これらの点から、夏の甲子園は地域ごとの環境や伝統、指導力が絡み合う非常に奥深い大会であることがわかります。

単に優勝していない県を知るだけでなく、なぜ勝てないのか、そして次に歴史を変えるのはどこなのか、という新たな視点を持って高校野球を楽しむことができるのではないでしょうか。

今後も新たな戦力や戦術が登場し、熱戦が繰り広げられることを期待したいですね!