24時間テレビのチャリティーマラソンはなぜ辞めないのか、中止にできない3つの理由と裏事情について詳しく解説していきます。

猛暑でも続く「24時間テレビ」のマラソン。ほんとうに今のままで良いのでしょうか?

安全より「感動の型」が先に立っていないか、やめる/続ける以外の選択肢はないのか?視聴者として気になる点は多いですよね。

番組が中止しにくい背景には、視聴率と寄付が動く仕組み、長年で固まった恒例という力、協賛と「安全配慮」を根拠にする運用の3つが重なっています。

本記事では、24時間テレビのチャリティーマラソンを中止できない3つの理由をやさしく分解し、医師の指摘やネットの声も踏まえて、季節・時間帯・形式をどう見直せるのかまで詳しく解説していきます。

【24時間テレビ】チャリティーマラソンを「絶対に辞めない」テレビ局の現状

24時間テレビのチャリティーマラソンは2025年も実施予定です。

猛暑が続くなか、2025年8月30日20時から翌31日20時まで走り続ける想定です。

開催前から医師やトレーナーが猛暑のチャリティマラソンの危険性を指摘し、SNSやニュースのコメント欄でも「やめるべきでは」という声が増えていますが、それでも日本テレビは中止の姿勢を示していません。

では、なぜ続けるのでしょうか?

24時間テレビのチャリティーマラソンを「絶対に辞めない」の正体を、数字・慣性・利害の3点から整理します。

- チャリティーマラソンは24時間テレビの番組終盤の見せ場として設計され、視聴率があがりやすい

- 30年以上続く恒例企画で、番組イメージと深く結びついている

- 協賛や店頭募金など、企業連動の仕組みが全国規模で動いている

これらは単体では弱くても、重なると大きな推進力になります。

批判が強まっても急に止められない背景には、この3つの構造が関係していると言っていいでしょう。

一方で、現地条件は年々厳しくなっています。

高温・高湿度の環境では、こまめな給水や冷却だけではリスクを完全に抑えきれません。

長時間走は睡眠不足や筋疲労も重なり、体温管理が難しくなります。

安全配慮を掲げても、前提条件そのものが辛いという指摘が増えるのは自然です。

この記事で伝えたいポイントは3つあります。

- 視聴率・寄付・スポンサーという数字の仕組みから「中止できない理由」は何か

- 「感動の象徴」として定着した伝統が意思決定を保守化させる流れがあるのか

- 猛暑リスクと世論の変化を前提に、時期・形式・運用の現実的な見直しをイメージできるのか

「すぐ廃止」か「全面擁護」かの二択ではありません。

続ける理由と止める理由を並べ、社会が受け入れられる範囲はどこかを考えていきます。

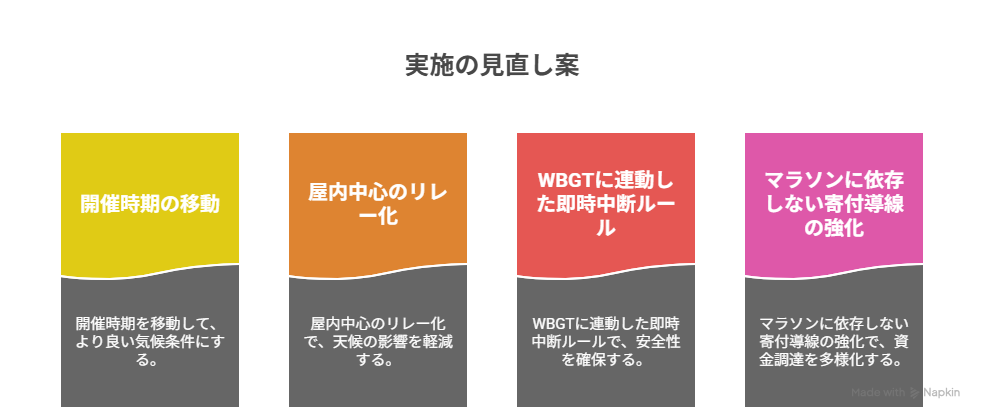

たとえば、

- 開催時期の移動

- 屋内中心のリレー化

- WBGTに連動した即時中断ルール

- マラソンに依存しない寄付導線の強化

といった代替案の提案です。

これらは「感動」を捨てるのではなく、安全と透明性を前に出す設計への切り替えです。

論点は「走る/走らない」の単純な選択ではありません。

続けたい理由を分解し、命の安全と寄付の目的をどう両立するかを具体策で検討する段階に来ていると言えます。

【24時間テレビ】マラソンを中止できない3つの理由と裏事情

24時間テレビのチャリティーマラソンはなぜ続くのか。

理由は3つ、

- 高視聴率と寄付金を生む「最大の目玉企画」

- 番組の感動を象徴する「伝統」

- 巨額のスポンサー料

です。

理由1:高視聴率と寄付金を生む「最大の目玉企画」

いちばんの理由は、番組終盤に視聴のピークを確実につくれることと、その瞬間に寄付行動を促しやすいことです。

生放送の盛り上がりと「今すぐ寄付できる」導線(公式サイト・店頭・決済アプリ)が重なると、視聴者数も寄付も同時にマックスまで高まります。

ゴール前後の「瞬間最高視聴率」を見れば、いかに注目されるかがわかりますね。

| 放送年 | ランナー | 瞬間最高視聴率(世帯) |

|---|---|---|

| 2010年 | はるな愛 | 35.7% |

| 2014年 | 城島茂(TOKIO) | 41.9% |

| 2022年 | 兼近大樹(EXIT) | 28.9% |

| 2023年 | ヒロミ | 24.8% |

| 2024年 | やす子 | 25.4% |

【出典元】ビデオリサーチ調べ、関東地区

この瞬間値には、次の特徴があります。

- 配置の工夫:ピークを番組の後半に置くと、平均視聴率を押し上げる効果が大きい。

- 訴求の同時化:感情が動く瞬間に寄付の入口をそろえると、迷わず寄付へ進みやすい。

- 回遊の拡張:SNSでの共有から公式サイトなどへの移動が起きやすく、番組の外にも広がりやすい。

- 代替の難しさ:同じ「視聴ピーク+寄付にすぐの行動」を他の企画で再現するのは、設計がむずかしい。

視聴ピークの時間に合わせて寄付ボタンを目立たせる/目的別募金を案内する/店頭や決済アプリへつなぐを重ねれば、見た体験がそのまま寄付という行動に変わります。

要するに、チャリティーマラソンは視聴の山=寄付の入口として働く特別なポイント、だからこそ、企画として手放しにくい核心になっているのです。

理由2:番組の感動を象徴する「伝統」

チャリティーマラソンは番組のアイデンティティと言っても過言ではありません。

ここに手を加えると「24時間テレビらしさ」そのものが揺らいでしまう、結果、続行の判断が先に立ち、根本的な見直しが後回しになりがちです。

長寿企画ゆえのブランド課題は、

- 期待の固定化:「誰が走るか」を前提に情報が流れ、形式変更の余地が狭まる。

- 物語の硬直:困難→努力→ゴールという型に依存し、価値観の変化(安全最優先・過度な自己犠牲への違和感)と衝突しやすい。

- 炎上の二面リスク:やめれば「看板放棄」、続ければ「時代錯誤」と受け止められやすい。

の3つがあると考えられます。

ブランドとしての核が強いほど、テレビ局としても変えるには相当の勇気が要ります。

ただ、もうそろそろチャリティーマラソン自体を見直す時期に来ているのではないでしょうか。

たとえば、「走る=苦行」ではなく「支え合い=参加型」の表現軸に重心を寄せる、到達目標を「完走」から「安全基準の順守」に置き直すなどです。

番組の象徴というポジションは守りつつも、安全・透明性・多様な参加という今の価値観に合わせて意味づけを更新できるかが今後の課題と言えますね。

理由3:チャリティーマラソンに絡むスポンサー料

24時間テレビのチャリティーマラソンは、番組の外でも大きく動いています。

たくさんの企業がお金を出し、一緒にキャンペーンを走らせます。これがテレビ局単独では「辞やめられない」理由と言っていいでしょう。

- 例)パフォーマンスフットウェアブランドのHOKAは過去に「その想いに、伴走する。」という企画で応援し、特別CMも放送。

- 例)イオンは毎年、全国の店舗で募金を受け付け、店頭と番組をつないでいる。

スポンサー側は大きな露出や好印象のアップ、来店や売上への波及が期待でき、テレビ局側は制作費の支えや広い宣伝効果を得られるという構造です。

だからこそ、急にやめるという決断がしにくいとも言えます。

そのため、番組は毎年チャリティーマラソン続行のため「暑さ対策」「医療体制」「給水などの配慮」を強く打ち出します。

これはもちろん大事ですが、真夏の運動には限界があることも事実です。

チャリティーマラソン実施への説明が浅く見えると、「安全対策を言い訳にして強行しているのでは?」という受け止めにつながりやすいです。

要するに、番組とスポンサーの結びつきが強いほど、止める決断はむずかしくなるということです。

安全と透明性をどう高めるかが、いちばんの課題ですよ。

専門家が警鐘を鳴らす猛暑マラソンのリスク

8月末の開催条件は、体づくりや応援ムードだけでは越えにくい気候です。

暑さの強さは気温だけでなく、湿度と日差しも体力をじりじりと奪っていく状況です。

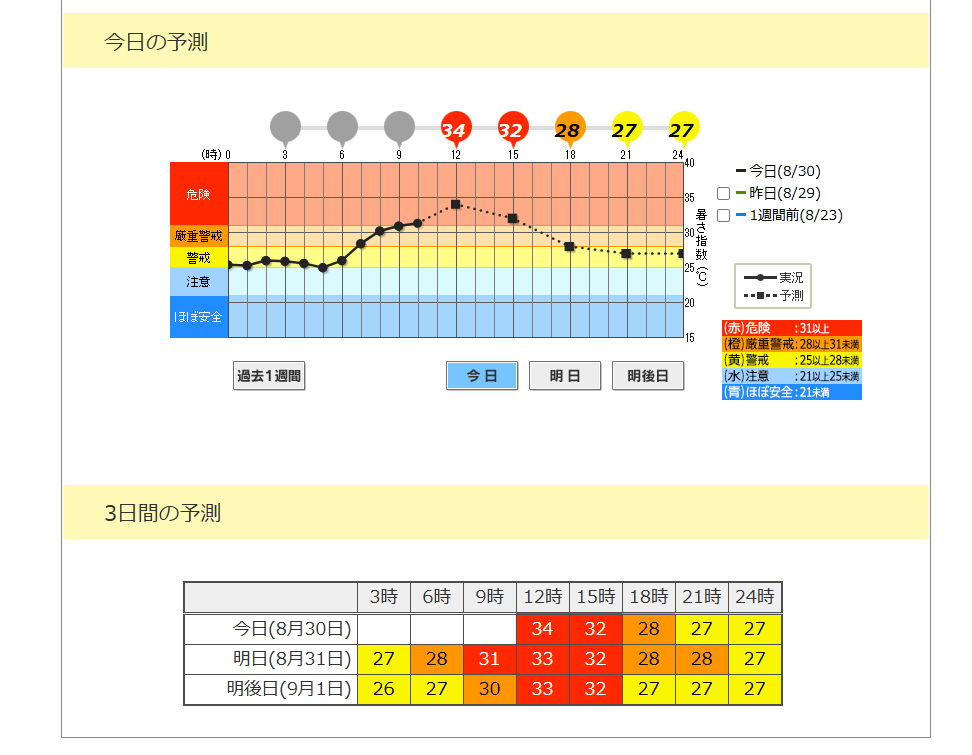

熱中症予防のための暑さ指数(WBGT)に注目して、チャリティーマラソン実施の是非について考えていきます。

環境省は、暑さ指数(WBGT)31以上なら運動は原則やめる、28〜31は激しい運動を避けるとしています。

つまり大会当日に暑さ指数(WBGT)31以上ならが続くなら、チャリティーマラソンの設計そのものの再検討が必要になります。

環境省の熱中症予防情報サイトで発表されている2025年の24時間テレビチャリティーマラソン時間帯の暑さ指数(WBGT)は

| 日付 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 24時 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025/08/30 | — | — | — | 34 | 32 | 28 | 27 | 27 |

| 2025/08/31 | 27 | 28 | 31 | 33 | 32 | 28 | 28 | 27 |

【出典元】環境省:熱中症予防情報サイト(2025/8/30時点)より

と、非常に危険であることがわかります。

この情報から見えるポイントは3つ

- 正午〜午後は「原則中止」が連続:最も危険な時間帯が長く続く

- 朝夕も安全圏とは言い切れない:夜間帯でも「警戒〜厳重警戒」

- 回復の余地が乏しい:休憩をとっても体温が下がりにくい見込み

医学面での警告も見過ごせません。

ヤフーニュースでは、現役のドクターが「「熱中症リスクはかなり高い」横山裕がランナーの『24時間テレビ』100キロマラソンに医師が警鐘、都内でも40℃越え」という記事の中で「熱中症リスクはかなり高い」と警鐘を鳴らし、別の医師も「熱中症リスクはかなり高い」と述べています。

どれだけ給水や冷却を整えても、高湿度・強い日差し・路面の照り返しが重なると、発汗の放熱が追いつかず、体温が上がり続けます。

長時間の走行では、睡眠不足や筋損傷、低ナトリウム血症(塩分不足)といった別軸の負担も重なり、判断遅れが致命的になりやすいと考えられます。

チャリティーマラソンに限らず、熱中症に関わる「落とし穴」をあげると、

- 気温だけで判断する:湿度・日射を含むWBGTで管理するのが前提。

- 「対策リスト=安全」と見る:体制を厚くしても、指標が危険帯なら中断が合理的。

- 全時間を同じ設計にする:危険帯は走行短縮・中断・屋内代替を組み合わせるべき。

必要なのは中止判断の基準値についての事前宣言と即時判断です。

たとえば、

- WBGTが31を超えたら走行停止

- WBGT28〜31は屋内リレーや時間短縮に切り替え

- 誰が・何を基準に・何分で決めるか(判断役と手順)を明示

というように事前にチャリティーマラソンを中止する基準を決め、その通りに判断し危険な場合はすぐに中止するということです。

実施後は事実のログを公開すると、より視聴者は「安全対策のもとに実施された」と感じられます。

- 当日のWBGTの推移

- 給水・休憩の記録

- 医療対応件数

こうした開示があれば、「言葉だけの安全」ではなく実効性のある安全運用だと説明できますね。

そして2025年8月30〜31日は、走り続けるより中断が合理的な時間帯が長い見込みです。

専門家の警鐘とWBGTの数値が同じ方向を示している以上、「走る」より「安全に止まる」をためらわない仕組みが必要と言えますね。

24時間テレビのチャリティーマラソンに対するネットの反応は?

いま、ネットの空気は「安全最優先」と「価値観のアップデート」を求める流れが強いです。

批判は感情論だけでなく、季節・形式・当事者配慮まで踏み込んだコメントをニュースサイトで見ることができます。

読者が感じている違和感は、次の軸に整理できます。

- 何を感動と呼ぶのか:苦痛の可視化=感動ではないという反応

- 季節と設計:いまの夏は昔の夏ではない、という前提の共有

- 当事者への配慮:ランナーだけでなく支える人たちの負担も気にかかる

- 代替案の提示:安全に寄付と共感を生む別フォーマットへの提案

ヤフーニュース「現役スポーツドクターが『24時間』マラソンに本気で警鐘 横山裕の過密スケジュールも」に寄せられたコメントをご紹介します。

24時間テレビのマラソン企画、来年度からなくせばいいのでは?

他の方も仰っていますが、人が苦しい顔して無理して走ってる姿を見せるって何が感動なんでしょうか?やらされる芸能人が可哀想とすら思ってしまう。頑張って何かを達成することが感動とするならば、体に負担のかからない物作りにするとか、難易度高いマジックとかを数ヶ月前から練習して披露するとかでも良いように思います。

夏の恒例行事の『24時間テレビ』何だろうけど、もう昔の夏じゃない。

子供達の運動会と同じように、日テレさんがどうしてもやりたいならゴールデンウィークとかにでもやったら良いと思う。

この灼熱地獄の中で無理なことさせて、ランナーになる芸能人の方や、それを支える周りのスタッフの方たちに何かあったら取り返しがつかない。見てるこっちも可哀想で気の毒で見てられない。

ドクターのコメントにもあるように 急な心疾患の危険性は否めない。

横山さんの実母が 50歳の若さで虚血性心疾患でお亡くなりになってるそうですね。家族歴を問われる疾患なので リスクは考えなければならないでしょう。家族歴のある方は 一般に同年代の人より50%のリスクとあります。

24時間テレビの企画内容を見てるとホント70年代そのものだね。障害を持つ「かわいそうな子」が一生懸命努力してガンバリ、締めが炎天下の100キロマラソン?。企画見てるだけで懐かしさを感じてしまう。w

ただ、炎天下マラソンは最高気温がまだ33度だった頃に成立する企画。気温が40度近くなってたらマジでやめた方がいいと思う。

これらの投稿には共通点があります。

- 見せるための無理への抵抗感:演出の都合で負荷をかけることへの違和感。

- 季節を変えればよいという現実解:ゴールデンウィークや秋開催への提案。

- 形は手段という発想:走らなくても、寄付と共感は設計し直せるという考え。

SNSでも、似た観点が繰り返されています。

- 「がんばり」に依存しない物語づくりを求める声

- 気象条件に応じた中断・短縮・屋内化を前提に、柔軟に切り替えるべきという主張

- ランナー個人の健康とプライバシーに踏み込みすぎない節度の要請

一方で、「寄付が集まる効果は確かにある」「走る姿に勇気づけられる」といった肯定も残っています。

ここに時代の分岐があると言えます。「苦痛の共有」か、「安心の共有」か。

かつては前者が支持を得やすかったかもしれませんが、いまは後者に重心が移りつつあります。

このギャップを埋めるには、視聴者が求める3つの鍵が役立ちます。

- 納得できる設計:季節・時間帯・場所の根拠をわかる形で示す。

- 見える運用:その日の条件で中断・変更する判断プロセスを明文化する。

- 人への配慮:ランナーと支える人の負担を過度に演出しない。

批判は敵ではなく、安全で伝わる形になってほしいという声、視聴者が望むのは「根性の証明」ではなく「安心して応援できる仕組み」と言っていいでしょう。

まとめ:24時間テレビのチャリティーマラソンは今後どうなる?

24時間テレビのマラソンが続くのは、数字・伝統・協賛が3重に絡む構造があるからです。

一方で、猛暑期の長時間走はWBGTが危険域に達する時間帯が長く、専門家の警鐘も強まっています。

SNSやYahoo!コメントでは「季節変更」「別企画」への要望も増加しています。

わたし自身は、安全と透明性を最優先にできないなら、マラソン依存を下げる番組の刷新を検討すべきだと考えます。

もしわたしが番組プロデューサーで、チャリティーマラソンを継続とするならば、番組自体の実施時期を11月に移し、マラソンの時間短縮・距離短縮へ内容を変更するでしょう。

24時間テレビを楽しみにしている人にとっても、そうでない人にとっても「安心して応援できる形」をどう作るかが、今後の課題と言えますね。

今後、番組がどのように変わっていくのか見守っていきましょう。